飲酒後の朝は尿漏れしやすい?お酒と尿量と尿漏れの関係

飲酒に伴う尿意や尿漏れは単に尿量増加だけが原因ではない?!

中高年世代にとって「頻尿・尿漏れ」は、切っても切り離せない体の悩みのひとつ。

尿意をもよおす頻度が増えたり、寝起きのトイレが我慢できずに尿が漏れてしまったり、はたまた咳やくしゃみのタイミングで尿漏れしてしまったりと、特に40代後半以降になると、男女問わず多くの人がこうした場面に直面します。

ちなみに、頻尿と尿漏れは一緒くたにされがちですが、定義としては

・頻尿の定義は「朝起きてから就寝までの排尿回数が8回以上」

・尿漏れの定義は「自分の意思とは無関係に尿が漏れてしまう状態」

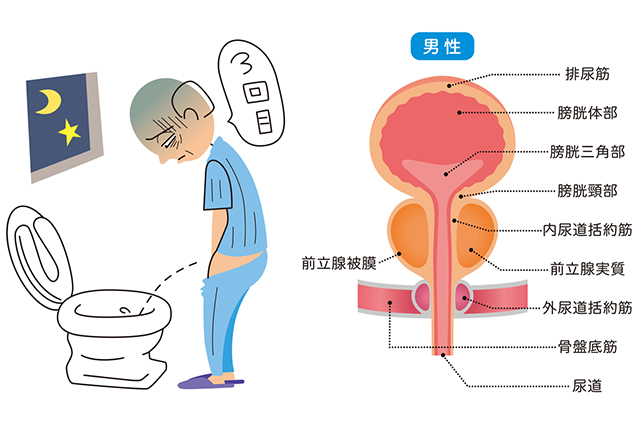

となりますので、厳密にはまったく別物の症状です。ただし、頻尿は膀胱の容量や弾力性の低下、尿漏れは尿道を締める骨盤底筋の衰えなどが主な要因となり、共に加齢による体質変化や機能低下が影響していることから、個人差こそあれど一種の老化現象であることは言うまでもありません。

なお、過去記事「▼40代以降はみんな悩む~アラフォー世代の尿漏れの実態」でも取り上げているように、俗に言うプレ更年期世代において「頻尿や尿漏れは一種の老化現象なので避けにくい」ということをご紹介しておりますが、特に体内の水分バランスを調整する役割を担う

抗利尿ホルモン(ADH)の分泌低下

においては、夜間に尿が作られにくくなる働きが低下してしまうため、夜間頻尿の原因にもなりますし、起きている時間帯においても排尿のコントロールが上手く行かなくなってしまう場合があります。その状態が顕著となるのが「飲酒」で、飲酒の最中になんども尿意に見舞われたり、飲酒したあとの夜間は何度もトイレに目が覚める、といった状況は、

単に飲酒による水分過多だけでなくADHの機能低下が影響

しているということを理解しておく必要があります。

今回の記事では、そんな飲酒と尿量にスポットを当て「なぜ飲酒後の朝は尿漏れしやすいのか?」という点について詳しくご紹介。お酒と尿量の相関性はもちろん、尿量が増えれば尿漏れリスクも高まってきますので、そのメカニズムをしっかりと理解して

飲酒後の頻尿・尿漏れ対策を講じる!

という点について掘り下げて見ていきます。

多くの方が「お酒(水分)を飲みすぎたからトイレが近い」という認識をお持ちで、もちろんメカニズムとしては、水分を過剰に摂取することで血液が薄まってADHの分泌量が減少、腎臓から水分が排出されて結果的に尿量が増えるという点は間違いではありません。ただし、この過剰摂取した水分がアルコールなのか、それとも水やお茶などの

アルコール以外なのかで体に起こる変化も異なってきます

ので、お酒と尿量・尿漏れの関係性を理解し、飲酒後も良質な睡眠が取れるような対策を講じることが重要なのです。今回は、主にこの抗利尿ホルモン(ADH)の働きと飲酒によるホルモンの働きへの影響について詳しくご紹介していきます。

夜中の尿意はアルコールによる筋肉弛緩と脱水症状

まずは基本的なお話となりますが、水などの水分補給と飲酒時における生理的なメカニズムの違いについて見ておきましょう。

水などのアルコール以外の飲料は、小腸などで吸収されて血液に入り、腎臓を介して尿として排出されます。喉が渇いた状態、つまり体が水分を欲しているような状態だと、ADHの分泌が活発となって尿量が減り、体内に水分が滞留するように調整されます。一方、アルコールの場合は

- アルコールが脳の下垂体後葉に働きかけADHの分泌を抑制

- ADHが抑制されると腎臓は水分を滞留させることなく排出

- トイレが近くなると同時に体内の電解質も失われて脱水状態

というのが、飲酒時の頻尿メカニズムです。

言うなれば、水を飲むことは水分補給になりますが、お酒を飲むことは逆に脱水を引き起こしやすくなるだけでなく、ナトリウムやカリウムといった体内の電解質も失われやすくなるため、飲酒後に体がだるくなったり倦怠感を伴うのはこのせいです。そして、

ADHの分泌が抑制された状態のまま就寝することによって

腎臓で水分を吸収せずにどんどん尿が作られる

つまり、寝ている間も利尿効果は続くため夜間頻尿になりやすいほか、睡眠の質も低下しやすくなることは言うまでもありません。その他にも、アルコールの作用によって

中枢神経の抑制作用や筋肉の弛緩作用を強める

ことになりますので、尿意をもよおしやすくなるだけでなく、尿意が我慢できずに尿漏れや失禁のリスクも高めてしまいます。つまり、飲酒の量や程度にもよりますが、アルコールによる直接的な影響については

- ADHの分泌が抑制されて尿が生成され続ける

- アルコールによる尿を我慢する機能の低下

- アルコールによって水分が排出されて脱水症状

といったように、アルコールによって「体内に水分を保持しようとしていない」状態になってしまうことは覚えておく必要があります。ここで1つ疑問として生じるのが

それなりの量のお酒を飲んだのになぜ脱水症状になるの?

という点ですが、上記のように飲んだお酒はそのまま体内に吸収されずに尿として排出されてしまうほか、ADHの分泌が抑制されてしまうことで、腎臓でどんどん尿が作られてしまい、結果的に体内の水分が不足してしまうのです。飲酒後ないしは、朝目覚めた時に「喉がカラカラ」になりやすいのはそのためで、お酒を飲む量も考慮する必要がありますが、それ以上に

ADHの分泌を正常に戻すことの方が重要

であることを理解しておくようにしましょう。

「飲酒と頻尿・尿漏れ」に関する人気記事

飲酒後のポイントは尿濃度の上昇を抑え膀胱刺激を減らすこと

前段でも説明したように、飲酒によって水分摂取量が増えることで、トイレが近くなると多くの方が思っているのとは裏腹に、実はアルコール摂取によって抗利尿ホルモン・ADHの分泌が低下し、その影響で腎臓が尿を作り続けてしまうということが分かりました。つまり、

飲んだお酒以上の量が尿として排出されてしまうため、

脱水状態になりやすく、かつナトリウムやカリウムなどの電解質なども排出されてしまうことで、体がダルくなったり、倦怠感に見舞われたり、低血圧のような状態になりやすくなる・・・

つまりこれが二日酔いなのです

こうしたアルコール摂取による体の生理的な反応については、特に異常を来すものではありませんが、やはり翌朝の二日酔いや夜間頻尿などによる寝不足などは避けたいというのが本音。特に中高年以降の女性は、骨盤底筋などの緩みから

就寝中の尿漏れなども起きやすくなる

ため、飲酒によるアルコールの影響を受けて分泌が抑制されてしまうADHをいち早く正常に戻すかが、夜間頻尿ないしは尿漏れを回避する方法のひとつになります。つまり、アルコールを早めに代謝させて脳の働きを正常に戻すことが必要となりますが、アルコールの代謝は個人差が大きいところではありますし、飲酒量、飲むお酒の種類などによっても様々なので、飲酒後の尿漏れ回避のポイントとしては

お酒と水を交互に飲む

というのも、ADHの機能維持には効果的となります。

もちろん、人によっては就寝後もアルコールの代謝が行われ、ADHの分泌が抑制されて、腎臓では水分を吸収せずに尿が生成され続けてしまう体質の方も少なくありません。飲酒直後は、急な水分量の増加によって尿量が増え、尿濃度も薄い状態が続きますが、その後は摂取した水分量以上の排出が進むと脱水状態となり、

ミネラルなども排出され尿濃度が濃くなる傾向

にあります。

つまり、この時点ですでに体内の水分量が不足しているものの、ADHが正常に機能していないため、尿として体外への排出が止まらない状態なのです。これを中和するのもやはり水となりますので、飲酒時と言えど

尿濃度を高めないための水分補給が必要なのです!

多くの方が疑問に感じている

「水を多量に飲んでもトイレは近くならないのに、なぜお酒はトイレが近くなるの?」

という点は、単に水分の摂取量=尿量ではないからで、ADHは体に必要な水分を吸収したり蓄えたりする役割を担っていますが、飲酒することでADHの分泌が抑制されてしまう(脳が正常な指示を出せなくなる)ため、飲んだお酒がそのまま尿になることはもちろん、必要な水分までもが尿として排出されてしまい、

アルコールが代謝されるまではその抑制は続く

つまり「尿が出やすい状態が就寝後も続く」というのが飲酒と尿量のメカニズムなのです。

いかがでしたでしょうか?

適度な飲酒習慣は健康リスクを高めることはありませんが、やはり飲みすぎだったり、深酒だったりという翌日後悔するような飲み方は、体調を崩すだけでなく、体の様々な箇所に負担を掛けてしまうため、肝臓だけを労わるのではなく、腎臓も労わって「ADHを早めに正常化させる飲み方」を心がけることが大切です。

水もお酒も同じ水分かもしれませんが、水は水分補給、お酒は脱水誘導であること常に意識するようにしましょう。

当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。