これであなたも細菌博士!乳酸菌や酪酸菌など腸内細菌の種類と働き

腸内細菌は千種類以上!主な細菌とその働きを知ろう

健康を意識するうえで、腸内環境を整えることの重要性については多くの方が認識しているところで、腸内環境の良し悪しによっては、便秘や下痢、お腹の張りや肌荒れ、免疫低下など、日常生活のなかで顕著にその症状が現れるため、自覚症状があるという点では、異変を感じやすい症状のひとつと言えます。

特に女性に多い「便秘」においては、不快な腹部膨満感による食欲不振であったり、下腹ポッコリといった外見上の変化も見られるため、

便秘解消=腸内環境を整えよう

という意識が働きやすい傾向にありますが、実際に取る行動としては、食物繊維を摂ったり、ヨーグルトを食べたり、下剤を飲んだりと、どちらかというと腸内環境の改善以上に「排便促進」を目的にする傾向にあり、根本的な問題解決には至りにくいというのが実情かもしれません。

今回の記事では、「腸内環境を改善させる」ことを前提に、腸内に存在する善玉菌や悪玉菌の種類や働きを知ることをテーマとしておりますが、そもそも腸内環境を整えることの前提から整理する必要があり、

腸内環境を整えるってどういうこと?

という点からおさらいする必要があります。

過去記事「▼腸内環境を整えるとどうなるの?得られる効果とその方法」でもご紹介しているとおり、腸内環境を整えるとは

大腸内に存在する細菌の構成バランスを整える

ことにあり、一般的な理想の割合については「善玉菌・悪玉菌・日和見菌=2:1:7」であることは、これまでもお伝えしているとおり。ただ、腸内の細菌を可視化できる訳ではないので、便秘などが続くとどうしても「善玉菌を増やさなきゃ」というマインドが働きやすいのも理解できますが、便秘と悪玉菌は

双方向因果の悪循環

と言われ、便秘になるから悪玉菌が増えるのも事実ですし、悪玉菌が増えるから便秘になるのも事実なので、この部分をしっかりと理解する必要があります。つまり

- 悪玉菌が増加

- 腸のぜん動運動が低下

- 便秘になる

- 大腸内に便が滞留・乾燥

- 水分を好む善玉菌が減少

- 競合が減り悪玉菌が増殖

↓

↓

↓

↓

↓

といった因果関係があるのです。

このように、単に善玉菌を増やそうとしても、ぜん動運動が低下している状態ですと、善玉菌が増える環境が整っていない状況に変わりはなく、ヨーグルトなどのビフィズス菌(善玉菌)を摂ってもあまり効果がないということが理解できるかと思います。便秘はもちろん、腸内環境を整えるというのは

思いのほかそのメカニズムは奥深い

ということを理解したうえで、具体的に善玉菌・悪玉菌・日和見菌の細菌構成バランスを整える方法について見ていくと同時に、その主な細菌の働きについて知識を深めていきましょう。言うなれば、「善玉菌を増やそう」という抽象的な発言から「○○菌を増やして□□菌を減らそう」ということが言えるようになると、

便秘習慣とはお別れできるかも・・・?

今回の記事では、主な腸内細菌の種類と働きについて具体的にご紹介していきます。便秘のメカニズムを知り、腸内細菌がどのように変化するのか?、そしてその変化によって自身の腸内がどのような状態になるのか、の理解を深めていきましょう。

種類としては善玉菌>悪玉菌~主な細菌名と体に与える影響

そんな腸内環境を左右する善玉菌・悪玉菌・日和見菌。

その名称が「善玉」だったり「悪玉」だったりと、

なぜ「玉」なのか?

と疑問に思ったことはありませんでしょうか?

これはあくまで日本語のみの比喩的な表現となりますが、「玉」には元々「者」や「奴」という意味合いを持ち、善い者(善玉)、悪い奴(悪玉)、さらに言えば「親玉」なども古くから使われている言葉で、それが由来とされています。では、これら三細菌は英語圏ではどのように表現されているかと言うと

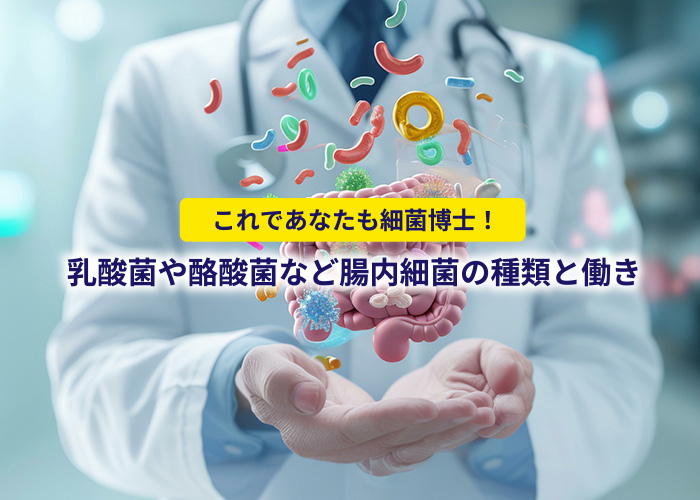

- 善玉菌(Good bacteria)

- 悪玉菌(Harmful bacteria)

- 日和見菌(Opportunistic bacteria)

いずれも細菌なので、基本的にはバクテリアと呼びます。

まずは善玉菌の代表的な菌の種類と具体的な働きから取り上げていきますが、善玉菌は

エサが豊富な水分を多く含む環境で活発化

するため、便秘時の畜便のように水分が少ない環境では、善玉菌が減って悪玉菌が増えやすい傾向にあり、その悪玉菌がアンモニアなどの有害物質を産生したり、腸内炎症を起こしたりと、不調を来す原因となります。

【主な善玉菌】

・ビフィズス菌

大腸に多く存在し、筋肉や脳のエネルギー源となる短鎖脂肪酸を作る。

・乳酸菌

腸内の糖を分解して乳酸を作って酸性に保つ。免疫機能を活性化する。

・酪酸菌

腸のバリア機能を強化し悪玉菌の増殖を抑制する。

・酢酸菌

悪玉菌の増加を抑制して腸を酸性に保つ、免疫機能の調整

・ルミノコッカス菌

乳酸菌に近い働きを持ち、善玉菌優位の腸内環境をサポートする。

続いては主な悪玉菌の種類とその働きについて見てみましょう。

善玉菌が水分を多く含む環境で活発化するのに対して、悪玉菌は水分の少ない環境を好み、酸素の少ない環境でも生き延びることができる

環境耐性が高い菌が多いという特徴

があります。

便秘のように、便の長期滞留によって便の水分がなくなると必然的に悪玉菌が増えやすくなり、その悪玉菌がアンモニアなどの腐敗物質や有害物質を作り続けるということを認識しておく必要があります。

【主な悪玉菌】

・大腸菌

タンパク質を分解してアンモニアやインドールなどの有害物質を生成する。

・ウェルシュ菌

タンパク質を腐敗させて毒素を作る。厳しい環境でも生き残れる食中毒の原因菌のひとつ。

・ブドウ球菌

腸内で有害物質を作る、腸外では食中毒や感染症の原因となる。

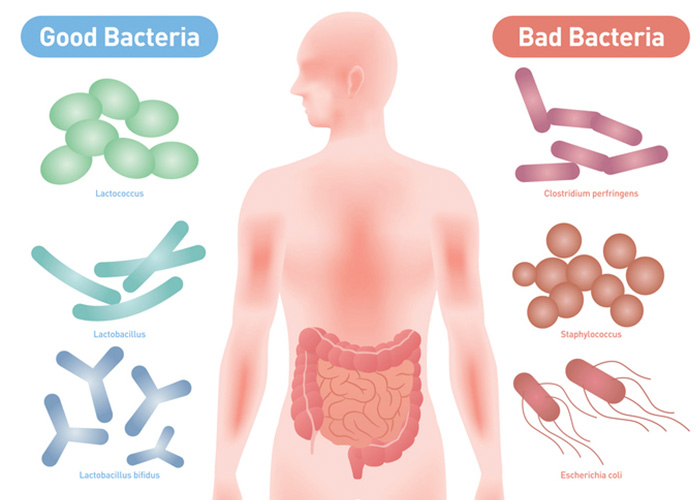

最後に腸内細菌の約7割を占める「日和見菌」です。

ご承知のとおり、日和見菌は善玉菌が多い環境では善玉菌として活動し、悪玉菌が多い環境では悪玉菌として活動するどっち付かずの細菌です。腸内において優勢な菌の勢力に従うため、悪玉菌が優位な環境では、7割も占める日和見菌が悪玉菌の働きをサポートする(すべてではありませんが)ため、腸内環境が悪化すると腐敗物質などが一気に増加する恐れがあります。

【主な日和見菌】

・バクテロイデス菌

腸内細菌全体の約20〜30%を占めるとされる日和見菌の代表。

食物繊維の分解をサポートしたり、短鎖脂肪酸を産生する。

・バチルス菌

腸内で乳酸や酢酸を生成して、悪玉菌の増加を抑制。免疫機能や炎症抑制にも寄与

一方、悪玉菌優位の環境では毒素を作り、腸外では食中毒菌としても知られる。

・ラクトコッカス菌

普段は、乳酸菌の一種として腸内環境を整える働きを担う。

悪玉菌が優位な環境では、アンモニアを産生したり軽度の腸内炎症を起こしたりする。

このように、人間の腸内には約1000種類・100兆個もの細菌が全体のバランスを保ちながら生息しています。まだ、その働きが解明されていない菌も数多く存在しますが、いかに悪玉菌が優位な環境を抑制するか?が、腸内環境を保つ最大のポイントとなりますので、その点を踏まえた食生活や日常生活を意識するようにしましょう。

「腸内細菌」に関する人気記事

重要なのは日和見菌のコントロール!善玉菌を優位に保つチェックリスト

上記でも触れましたように、日和見菌は腸内の優勢な菌の勢力に従う性質があり、普段は無害ですが、腸内環境次第では善玉菌についたり、悪玉菌についたりとその立場を変化させるのが特徴です。日常生活のなかで、腸内環境は常に変化するため、善か悪か、白黒ハッキリさせるより

状況に応じて柔軟に変化する方が生存に有利

という生物学的な二面性を持っていると考えられていますが、腸内環境を正常な状態に保つという観点では、悪玉菌の増加を抑制することはもちろん、

日和見菌をコントロールして善玉菌をサポートさせる

ことがポイントとなることは言うまでもありません。

つまり、これは善玉菌を活性化させることと同意ではありますが、日常的に善玉菌を優位に保つためのチェックリストをご紹介いたしますので、該当する項目がいくつあるか確認してみましょう。

≪腸内環境可視化チェックリスト≫

□ 1週間に1度も排便がない時がある

□ デスクワークで運動不足だ

□ 睡眠不足で不規則な生活が多い

□ 肌荒れや吹き出物が出やすい

□ 魚より肉食派だ

□ お菓子やスイーツをよく食べる

□ 毎回の食事は満腹になるまで食べる

□ チーズや納豆など発酵食品はあまり食べない

□ ゴボウやバナナなど食物繊維はあまり食べない

□ 毎日、2L程度の水を飲んでいない

上記のチェックリストのなかで、

- 3個以上該当があれば腸内環境の乱れ予備軍

- 5個以上該当があれば腸内環境が乱れ気味の可能性

- 7個以上該当があれば要腸内環境改善

という判断になります。

上記はあくまで自己診断の目安ではありますが、腸内環境においては生活習慣および食生活によって日々変化するため、日ごろから意識して継続することが肝要で、7個以上該当がある場合には、

日和見菌が悪玉菌側についている可能性

がありますので、できる限り早めに食生活を見直すところから始めましょう。

冒頭でもお伝えしたように、例えば腸内環境を悪化させる「便秘」においては、悪玉菌の増殖によって腸のぜん動運動が弱まることで、一段と腸内の便を滞留させてしまいますが、この腸のぜん動運動を促進させるには発酵食品や食物繊維を摂る以外にも、水分を多く摂ったり

適度な運動で腸を刺激する

ということも非常に重要。

つまり、食生活だけでなく、水分をしっかり摂ること、適度な運動で血流を促進すること、そして寝不足解消など生活習慣の見直しなども必要になるため、単にヨーグルトや納豆を食べれば解消できるという問題ではないのです。「善玉菌を増やす」と聞くと

善玉菌が多く含まれた食品を摂る

というイメージを持ちがちですが、善玉菌を増やすというアプローチと同時に

「悪玉菌を増やさない」の両論で考える

ことが重要なのです。

食事を抜くダイエットがすぐにリバウンドしてしまうのと同様、一時的効果が得られたとしても、腸内環境が乱れたままだと、またすぐに腸内環境は悪化してしまいます。善玉菌を優位に保つポイントは、

食事・水分・運動・習慣の4軸で対策を講じる

ことがポイントで、それを継続することもまた決して楽なことではありません。本気で便秘を解消したい方、ガスが溜まりやすい方、免疫低下で風邪などを引きやすい方などは、一度本気で腸内環境を整える生活習慣を取り組んでみてはいかがでしょうか?

当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。