便秘で不眠?!~意外と知らない腸内環境と睡眠の質の関係性

加齢だけじゃない!中高年の睡眠の質低下と腸内環境の関係性

40代以降の中高年における体の悩みのひとつとして挙げられる「疲れやすさ」。

特に疲労困憊という訳でもなく、夜もしっかりと寝ているつもりなのに、なぜか寝ても疲労感が抜けない、夜中に何度も目が覚める、日中に何度も睡魔に見舞われるなど、中高年における睡眠の質の低下は、避けて通れない部分なのかもしれません。

なお、加齢と睡眠の質の低下という相関性にフォーカスするのであれば、

- 年を重ねるごとに必要な睡眠時間はそもそも短くなる。

- 40~50代は最もストレスが多く自律神経も乱れやすい。

- 生活習慣病などにより睡眠時無呼吸になりやすい。

- 膀胱の柔軟性低下などにより夜間頻尿になりやすい。

- ホルモンバランスの変化や不規則な生活による体内時計の乱れ

などが要因として挙げられますが、過去記事「▼睡眠障害ってどんな症状?寝れない時の睡眠障害セルフチェック」でもご紹介しているように、現代人の約4割が何かしらの不眠症状を有していることを踏まえると、加齢だけが不眠の要因という訳ではないことは言うまでもありません。そんななか、近年注目されているのが

腸内環境と睡眠の質の関係性

「腸内環境と睡眠にどのような相関性があるの?」と、あまりピンと来ない人も多いかもしれませんし、慢性的な便秘でも睡眠はちゃんと取れているという人も多いでしょう。ただし、ちゃんと寝れている人の多くは、単に「寝ている」という認識に過ぎないことも多く、

良質な睡眠がちゃんと取れているか自身で認識していない

ことも少なくありません。

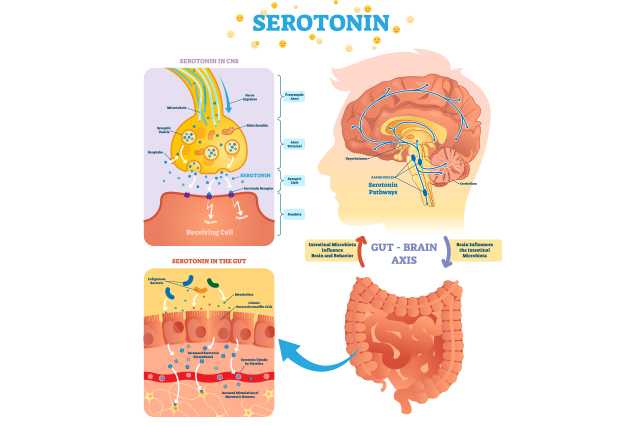

過去記事「▼その疲労は腸内環境のせい?腸内環境の悪化が招く疲労感や倦怠感の関係」でも取り上げているように、腸と脳は脳腸相関と呼ばれるほど体内情報をやり取りしており、

別名ガット・ブレイン・アクシス(Gut-Brain Axis)

とも呼ばれるほど、脳の働きや機能への影響度が高い器官です。

腸が「第二の脳」と言われる理由は、体の器官のなかでは

脳の指示なしに独自判断して機能することができる唯一の器官

であるからで、そんな脳に次ぐ神経系を持つ腸ですから、便秘など腸内環境が悪化するということは、脳も不調な状態であると言っても過言ではないでしょう。ついでに言えば、ストレスなどで自律神経が乱れたり、不規則な生活習慣で

・脳の健康状態が悪化すれば腸内環境が悪化しやすくなる

・逆に腸内環境が悪化すると脳の健康状態が悪化する

という関係性があることを意識する必要があります。

つまり、個人差こそあれど加齢によって腸内の悪玉菌が自然と増えやすくなることは前回記事「▼中高年からのエイジング腸活~善玉菌を増やして前向きな人生を!」でもお伝えしたとおりですが、それによって腸内環境が悪化するだけでなく

睡眠の質そのものも低下するリスクがある

ということを認識し、良質な睡眠が取れていなかったり、十分に疲労が抜けなかったり、やる気の低下や倦怠感などの原因として「便秘や腸内環境の悪化」という可能性も考慮することが肝要です。今回は、そんな腸内環境の悪化が睡眠の質を低下させるメカニズムと、逆に脳から影響を受ける「腸内環境を悪化させる要因」などについて詳しく見ていきましょう。

しっかり食物繊維や善玉菌を摂っているのに、腸内環境が改善しないという方必見です。

腸で作られるセロトニンの産生リズムの乱れがメラトニンを左右

そもそも、腸内環境と睡眠の質になぜ相関性があるのかを見ていきましょう。

睡眠の質を左右する大きな要因として、日中の活動ホルモン「▼セロトニン」と、睡眠を促進させるホルモン「▼メラトニン」の影響があることは、これまで数多くの記事で取り上げてきた通りです。

朝起きて、朝日を浴びることでセロトニンが分泌され、セロトニンが活性化されるほど、夜の睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が活性化され、良質な睡眠へといざなうメカニズムです。このメラトニンとセロトニン、名称こそ似ていますがメラトニンは脳の松果体という部位で作られるのに対し、セロトニンは主に

小腸の粘膜にある腸クロム親和性細胞で作られる

ため、腸内環境が悪化することで、このセロトニンの産生リズムが乱れることが容易に想像でき、セロトニンの分泌が乱れることで、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌にも影響を及ぼして良質な睡眠が阻害されることがあります。

この腸クロム親和性細胞は別名「EC細胞」とも呼ばれ、セロトニンのほかヒスタミンなどの神経伝達物質を分泌しますが、セロトニンはメラトニンの分泌を促進するだけでなく、

腸のぜん動運動をはじめとする消化の働きを活性化

する役割も担っているため、腸内環境の悪化によってセロトニンの産生・分泌が阻害されることによって、メラトニンの分泌に影響を及ぼすだけでなく、便秘症状が悪化したりと、さらに腸内環境が悪化する可能性もあるのです。つまり、少々大げさな言い方をすれば

お腹の調子が悪いと睡眠の質が低下する

ということが言え、そこにはセロトニンの産生の乱れと、それに伴うメラトニンの分泌低下などが複雑に絡み合っているというのが、腸内環境の悪化と不眠のメカニズム。腸内環境の悪化に留まらず、不安や悩み、心配事などのストレスによっても腸内環境は影響を受けるため、そうした心因的要因によっても睡眠の質は左右してしまうのです。

もちろん、心因性のストレスによる腸内環境の悪化は、過去記事「▼ストレス過多で便秘?ストレスが及ぼす過敏性腸症候群(IBS)とは」で詳しくご紹介しておりますが、

生活習慣や食習慣の改善だけでは解決できない問題

かもしれませんので、そのストレスの要因を取り除くことが最優先となることは言うまでもありません。また、そのストレスや心因性要因を軽減するうえでは、適度な運動習慣が非常に重要で、運動習慣によって自律神経を整えることはもちろん、ジョギングやウォーキングといった有酸素運動のほか、ヨガなどの体をひねる運動は

腸のぜん動運動を促進する

だけでなく、ぜん動運動を担う腸平滑筋や筋層間神経叢(きんそうかんしんけいそう)には、セロトニン受容体と呼ばれるタンパク質が分布しており、セロトニンとタンパク質が結合することで神経伝達物質としてのセロトニンの働きが活性化するため、言うなれば

睡眠の質と腸のぜん動運動は高い相関関係にある

と言っても過言ではないのです。

特に中高年女性においては、夜中に何度も目が覚めたり、更年期を疑ったりすることも多いかもしれませんが、そうしたケースの多くが慢性的な便秘傾向にあったりしますので、まずは便秘解消および腸内環境の改善を目的とした運動習慣を身につけることを意識すると良いでしょう。

「腸内環境と睡眠の質」に関する人気記事

睡眠の質を低下させるストレスホルモンの増加や炎症を抑制しよう

前項でもご説明したように、腸内環境と睡眠の質には高い相関性があることは理解できたところではありますが、当然ストレスによってどの程度腸内環境が影響を受けているのか?という点や、そもそも

自身では認識のない無自覚ストレス

というのも、知らず知らずに腸内環境に悪影響を及ぼしている可能性もありますので、ストレスの度合いを図ることはもちろん、腸内環境を改善して睡眠の質を向上させると言っても、実際に何をすべきか?という点については、相当に個人差が生じる部分ではあります。

実際に、人がストレスを受けた際の体の反応としては

- 脳の視床下部がストレスを感知

- 脳下垂体や副腎へとストレス情報が伝達

- ストレスホルモン「コルチゾール」が分泌

というのがざっくりとしたメカニズムで、この「コルチゾール」のほかにも、アドレナリンとノルアドレナリンといったホルモンが分泌されますが、これらホルモンは感知したストレスに適用するため、緊急時の身体反応を促進するために分泌されるもの。

一時的なストレスにおいては、これらホルモン分泌によって正常に処理されるため、これらが過剰分泌されたり、身体に害を及ぼしたりすることはありませんが、過剰なストレスや長期に渡るストレスにおいては、コルチゾールの過剰分泌が慢性化され

- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病リスクが高まる

- 代謝異常によって食欲が増進して肥満リスクを高める

- メンタル不調によってうつ病や不安障害のリスク

といった健康リスクが高まるだけでなく、腸内に炎症物質を増加させ

腸のぜん動運動が抑制されて腸内環境が悪化

というリスクも高めてしまう可能性があります。

当然、腸内環境の悪化は睡眠の質の低下だけでなく、便秘や下痢、便臭の悪化、お腹の膨満感や食欲不振など、複合的に悪影響を及ぼしている可能性が高く、こうした症状を総合的に考えると、たかが便秘、たかが腸内環境と言えど

日常生活に支障を来たして生活の質も低下している

といっても過言ではないのです。

これらを踏まえ、日常生活のなかでのストレスはなかなか抑制しにくい部分ではありますが、日頃からストレスを溜め込まないことはもちろん、日々の入浴などによってしっかりとリラックスして自律神経を整える、そして規則正しい生活リズムとバランスの取れた食事、そして最後に

適度な運動習慣によるぜん動運動の活性化

という点を心掛けた生活習慣を意識することが肝要です。

もちろん、食物繊維や発酵食品といった善玉菌を増やす食事の習慣化も、腸内環境の悪化抑制に役立ちますが、それで過信してしまう傾向も否めません。食事から摂取するビフィズス菌などの善玉菌以上に、コルチゾールなどのストレスホルモンによる腸内環境の悪化の方が影響度は大きいため、ストレス抑制およびストレス緩和を意識した生活習慣を心掛けることが大切です。

これらのように腸内環境と睡眠は高い相関関係にあり、さらには睡眠の質が低下することで、さらに腸内環境が悪化しやすいという傾向にもありますので、日常生活に支障を来さないためにも腸内環境を整えることの重要性を再認識し、日ごろから規則正しい生活習慣と食生活を見直すようにしましょう。

当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。