化粧水・美容液の保湿だけでは防げない?!年齢肌小じわの基礎知識

基礎化粧だけでは不十分?!年齢肌と小じわのメカニズム

人間において、老けは加齢による身体的変化であり、細胞や組織の変化、代謝機能の低下、ホルモン分泌の低下、臓器の機能衰えなど、当たり前のことではありますが、いざその変化に直面すると、なかなか受け入れがたいというのが心情かもしれません。

老化による身体の機能低下においては、見た目的には分かりにくいこともあってか、身体的な変化より肌や髪質、立ち姿などの外見的な変化の方が敏感であり、多くの方が日ごろからその対策を講じているところではあります。ただし、

特に顔・表情は老けが如実に現れる部位

であって、そうしたエイジングケアは一朝一夕で変化が現れるものでもないため、日ごろからのエイジングケアに対する意識や生活習慣の心がけなどが重要であることは言うまでもありません。例えば、高校の同窓会を1ヵ月後に控えているから急いでケアしたとしても、そんなにすぐに効果が得られるものではなく、仮にエステに行ったとしても得られる効果は限定的かもしれません。

そんな容姿面で特に老けを感じさせてしまうのが顔のシミやシワ。

もちろん個人差こそありますが、主に目元・口元においては皮膚の構造上シワが出やすくなります。そして、そのシワが目立つほど老けを感じさせるだけでなく、悲壮感であったり、くたびれ感といった女性にとっては

ネガティブな印象を与えやすい加齢変化

がみられるようになります。

多くの方が「顔のシミは紫外線・シワは水分不足」といったイメージをお持ちかもしれませんが、たしかに一部は合っているものの、シミは紫外線以外にもホルモンバランスの変化によってもできますし、シワも水分不足だけでなく、加齢による真皮の衰えによっても生じますので、特に40代以降のシミ・シワ対策においては

肌への水分補給や紫外線対策だけでは回避できない

ということを留意しておく必要があります。

今回の記事では、化粧水や美容液などの基礎化粧だけでは防げない、年齢肌に伴う小じわについて解説します。小じわができるメカニズムを理解したうえで、小じわを増やさないための対策として、生活習慣や食習慣など日常でできるポイントもご紹介していきます。

ひと言でエイジングケアといっても、インナーケアとアウターケアがあることは過去記事「▼最大のインナーケアは自律神経~ホルモンバランスを整えることの重要性」でもお伝えしたとおり。

特に40代以降のスキンケアについては、

表皮のアウターケアより真皮のインナーケアの方が重要

であることをしっかりと理解し、正しい知識を持って習慣的にケアを継続することが何より大切です。40代からのスキンケアについては、単に基礎化粧品を使えばカバーできるわけではなく、「睡眠や食事、生活習慣そのものが反映される」と認識し、いつまでも生活感を感じさせないハリのある素肌をキープするうえでも、しっかりと年齢肌ケアを習慣化できるよう心がけましょう。

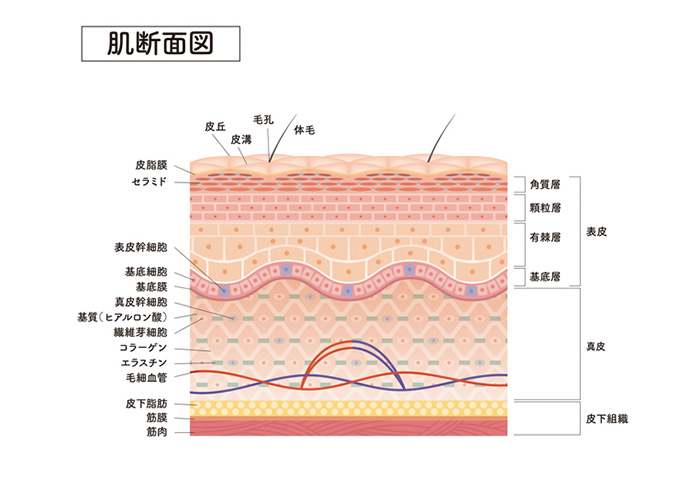

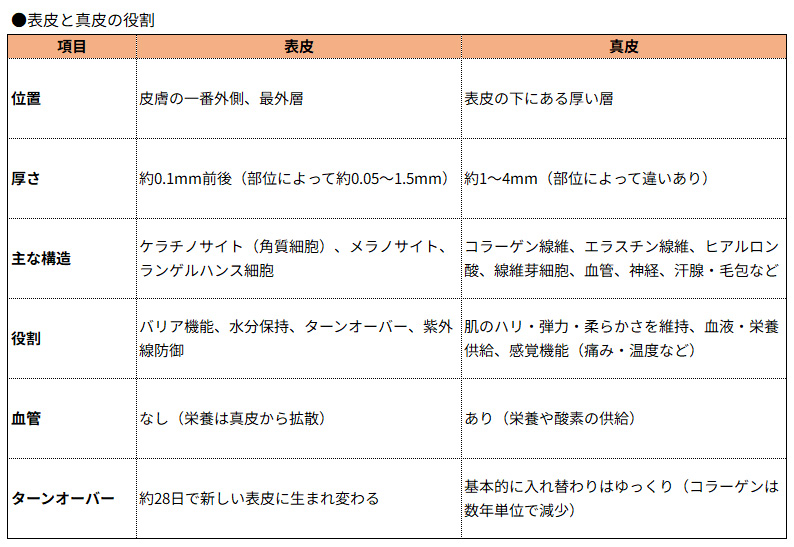

加齢に伴う変化は真皮のボリューム不足~表皮と真皮の違い

男女問わず、加齢による肌質の変化やハリ・ツヤの低下は見られますが、特に女性においては、若い世代のころからスキンケアを行っていることもあり、「スキンケアはしっかり行っているのに・・・」といったマインドに陥りやすい傾向にあるかもしれません。もちろん、使う化粧水や乳液は違うにせよ、基本的な基礎化粧の流れは一緒ではありますが、

これはあくまで表皮に対するケア

特に40~50代以降においては、表皮だけでなく、表皮の下の階層にある

肌のハリや保湿力を支える真皮のケアが必要

であることは、あまり良く知られていないのが実情です。

皆さんが日ごろケアをしているのは、肌の最外層である表皮であり、表皮は水分保持やバリア機能を担っています。一方の真皮は、真皮は表皮の下の約1~4mm程度の層で、肌のハリや弾力、保湿力の維持と血管を通じた栄養供給を行っています。

※AIによる自動生成です

※AIによる自動生成ですつまり、化粧水などの基礎化粧は、表皮における乾燥やくすみ、肌のキメを整えるといったスキンケアとなりますが、

シワやたるみ、ハリの低下などは真皮の老化によるもの

なので、基礎化粧品ではカバーしきれないのです。

真皮については、表皮の土台、肌の中核を担う層であり、上図のように主にコラーゲンやヒアルロン酸、エラスチンなどのタンパク質や保湿成分で構成されています。加齢による肌質の変化とは、加齢によってこれら成分の構造が崩れることで、シワやたるみ、ハリの低下などが起こるため、俗に言う年齢肌や目元・口元の小じわ対策においては、

この真皮構造の崩れをいかに抑制するか?

という点がポイントとなってきます。

もちろん、真皮の崩れを抑制するためには、加齢によって真皮がどのように変化をするか?を知ることが重要で、基本的には真皮を構成するコラーゲンなどの成分が痩せて減少することで、表皮にシワなどが出やすくなります。

加齢による真皮の主な変化

- コラーゲンの減少

- エラスチンの減少

- ヒアルロン酸の減少

- 脂肪の減少

つまり、表皮の下の層である真皮がしぼんでしまうことで、表皮にシワができてしまうことは容易に想像できる部分で、特に頬の膨らみが失われて口元にシワができたり、表皮が非常に薄い目元なども老化の影響を受けやすく、小じわができやすい傾向にあります。

このように、表皮と真皮の違いを理解すれば、何が原因なのか?どのようなケアをすれば良いのか?ということが明確化してくるので、次の章では具体的な真皮層の劣化の抑制方法やケアの方法などを詳しくみていきましょう。

「年齢肌ケア」に関する人気記事

しぼんだ風船状態の年齢肌を改善すべく真皮の活性化を意識しよう

前段の通り、年齢肌においては基礎化粧品による表皮ケア以上に、真皮ケアが重要であることをお伝えいたしました。真皮の変化は、加齢要因である以上避けられない部分ではありますが、一方で劣化を早めてしまう要因も幾つかありますので、真皮ケアに取り組む前に、その点からしっかりと押さえておきましょう。

真皮の老化を早める主な要因

- 外因要素:喫煙、飲酒、ストレス、睡眠不足

- 酸化ストレス:紫外線による肌老化

- 栄養不足:タンパク質やビタミンC、鉄分不足

1つ目の「喫煙・飲酒・ストレス・睡眠不足」については、肌老化のみならず、中高年以降の健康リスクを高める要因となることは言うまでもないかもしれません。なお、飲酒は適度であれば問題ありませんが、特に就寝前のアルコール摂取は「▼実は安眠の妨げに?!寝酒のメリット・デメリット」でも述べているとおり、睡眠の質を大幅に低下させて睡眠不足の要因となりますので、真皮の老化抑制のためにも適量を心がけましょう。

2つ目の紫外線による肌老化も、これまで当Re:コラムでも多数取り上げてきた内容ではありますが「紫外線と乾燥はお肌の大敵」となりますので、その対策については、「▼お手入れ以上に重要!潤い肌を保つ睡眠・栄養・ストレス解消」を参照してください。

3つ目の栄養不足が一番のネックになりそうですが、

中高年女性の多くが栄養不足気味

で、タンパク質はもちろん、ビタミンC、鉄分などは特に不足しやすい栄養素のひとつ。特に痩せている訳でもないのに、健康診断で「栄養失調気味」と診断されるケースも珍しくなく、逆に多少肥満気味であっても必要な栄養素は足りていないというケースも少なくありません。

真皮を活性化させるためには、コラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸などを産生する

「線維芽細胞(せんいがさいぼう)」の働きを維持することが重要

で、線維芽細胞を活発に機能させるためには、タンパク質やビタミンC、亜鉛や鉄分などのミネラルが欠かせないことから、栄養価の高い食事を摂ることがポイントと言っても過言ではありません。つまり、ファストフードやスイーツなど

栄養価の低いものを食べても真皮の活性化を促すことはできず

単に体脂肪を増やすだけになってしまうため、肥満気味であっても栄養素が足りないという状況に陥ります。40~50代以降の中高年においては、空腹が紛れれば良い訳ではなく、効率的に必要な栄養素が摂れる食事を心がけることが肝要です。

もう一点、線維芽細胞の働きを活性化するのに重要なことは

適度な運動と良質な睡眠

で、筋肉と同様に線維芽細胞も睡眠中に修復が促進されるほか、適度な運動は血流が促進されて線維芽細胞に栄養が届きやすくなるため、40~50代でも運動が習慣化している人ほど、真皮の劣化は遅い傾向にあります。

ただし、屋外スポーツは紫外線による肌老化の影響を受けるほか、キツめの運動はストレスホルモンなどで酸化ストレスを増加させてしまうため、真皮の活性化という観点では、

屋外スポーツや激しい運動も真皮の劣化要因になる

ということを覚えておくようにしましょう。

まとめますと、年齢肌対策においては真皮ケアが重要であり、真皮ケアにおいては栄養・睡眠・運動が鍵となります。世代的にも40~50代の中高年女性は、

- 栄養不足になりがち

- 慢性的な睡眠不足

- 運動をする時間もない

という傾向にありますが、生活習慣を見直すことで運動の時間が取れたり、運動をすることで睡眠の質が向上したり、空腹を促進したりと、習慣の見直しによって色々と改善されてくる傾向にありますので、「年齢肌ケア=生活習慣の見直し」と捉えて、中長期で習慣的に取り組むことが何より大切です。

習慣化できるまでは険しい道のりかもしれませんが、いつまでも若々しい表情をキープするためにも、今日から実践してみてはいかがでしょうか?

当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。